在纽约大都会博物馆感受梵高

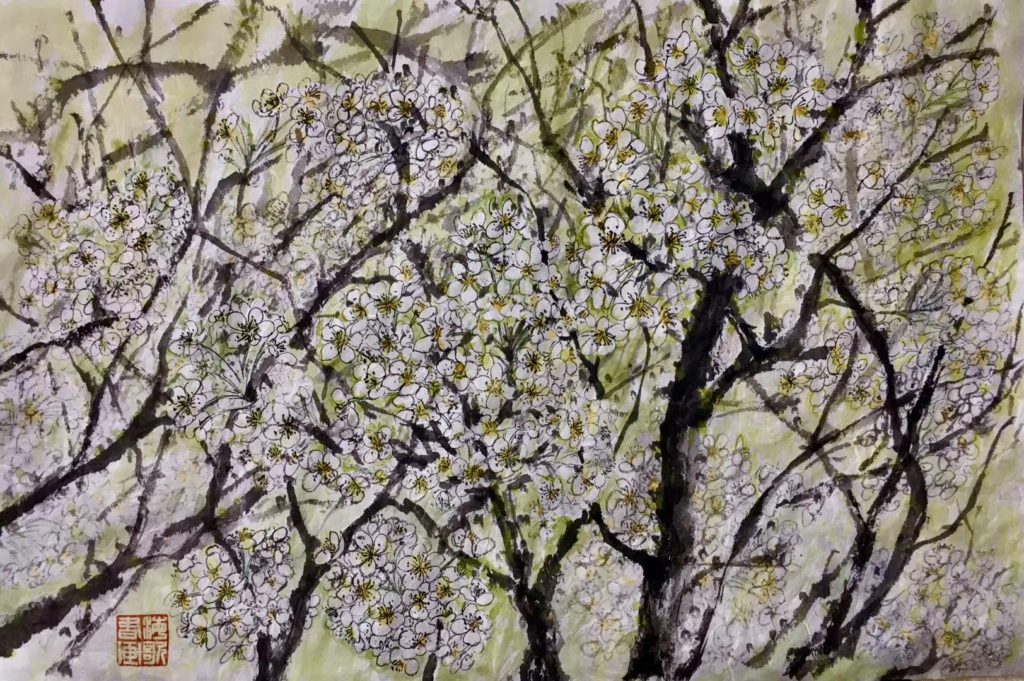

星期六的纽约,没有前段时间那么暖洋,却也是个晴朗天。不知道是不是有什么特别的展览,大都会博物馆前让人感觉熙攘。通常,如果有特别的展出,在很远就能看到悬于四周的大幅广告,不过这次博物馆正在装修,整个建筑都被兰灰色的脚手架或帆布,木板等裹了起来,只在进口处留着让人觉得黑深深的门。原来的那分华丽被遮起,原来的那分大气也被挡住。然而,纽约的那种大气,在博物馆内依然表现得淋漓尽致,甚至有些咄咄逼人。19世纪欧洲绘画展厅里,莫奈,凡高,毕沙罗,得加,马奈,雷诺阿的作品被随意而拥挤地挂在一起,观众和画之间,没设置任何的隔离,你可以一极近的距离靠近这些身价千万的作品。这种展览的大手笔,让我这小鸡肚肠之人,站在画前,常常会产生“这是不是防制品“的怀疑。 这次到大都会主要是要重新看看梵高,原因是和朋友争论梵高的画到底好不好,当然没争出个结果,所以便想着过来重新体会一下。 凡高的画一共有十五幅,没有挂在一起,而是被高更,毕沙罗和雷诺阿的的作品分割到两个展室,一室并排挂七幅,另一室里墙上六幅,“戴黄草帽的自画象”和“削土豆的人”则立在展览台上。画大多是晚期作品,如果按他1880年28岁是产生画画的念头到1890年逝世来算,那么1885年的两幅“削土豆的人”和“火炉边做饭的农妇”则可以算是早期作品。和这个时期的其他作品一样,这两幅的主调也是沉沉的黑色。在画画之前,凡高几乎被所有的人抛弃过一遍,他对现实生活已经失去了信心,便以做牧师,献身宗教来试图得到精神的解脱,但是他却又被宗教抛弃了一次但是他却又被宗教抛弃了一次。我觉得他的第一张画就应该是受某种压抑而控制的,而且是一种让人透不过气的那种压抑。除了绘画技巧稚嫩外,他的画多是笔触颤抖,人物变形扭曲,色调灰黑。充满着一种恍惚和沉重。比如 “农田”(1883),“煤堆里工作的两个妇人”(1883), “纽南的小教堂”(1984),“吃土豆的人”(1885),“抽烟的骷髅”(1886)。这种黑沉在脑海里涌动时,会让人觉得很恐怖,我曾经多次做过这种色调的洪水的梦,我把那梦归为恶梦类,每次从梦中惊醒过来都会出一身冷汗。这梦我只讲给一个朋友听过,她听后毫不犹豫地说“你下意识里一定有着压抑的成分”。我现在想,她是对的。这种色调莫奈也用过几次,“海景:夜的效果”(1866)本身就是要反应这种阴沉,“公寓内部”(1875)虽然前景用富丽堂皇的橙色中和了整幅画里含有的不安,但是站在那里的小男孩,给人的感觉则是凡高化的。这种色调的偶而出现,应该是情绪化,瞬间化的,但若是以其为艺术的主体, 那是性格化,精神化以及永久化的表现。 博物馆另外13幅画都是凡高1888年以后的作品,这是他色彩画法聚变的时期,也是他精神崩溃的时期。我对凡高的生平不熟悉,不过从画册里列出来的画上看,86,87年对他的影响很大,这个时期,他追随弟弟提奥到了巴黎,在经营艺术品的提奥的介绍下,进入了巴黎前卫艺术家的圈子。那时印象主义正突破传统,从巴洛克的华美表现中突破出来。这群人不太在意原先的那种轮廓光的运用,认为那是暗房里的布景光,他们要自然光,并且只在乎第一印象。对人物的描写也是印象形的,不再去作至精至细的描画。这种概念大概正好和凡高产生共鸣,他原本对于那些学院派的基础知之甚少,对这种学院的裂解,正是他不得不追求的。这段时间,他应该是心旷神怡的,他的画说得清清白白。他突然舍弃了原来的那种黑色,这种舍弃是完全的,他的色彩开朗,明亮,丰富。“巴黎的房顶”(1886),“蒙特马翠的菜园”(1887),“蒙特马翠的花园”(1887), “餐厅内部”(1887)“阿斯涅斯(Asnieres)公共花园的行人”(1887)“以阿尔斯为背景的雪景”(1888)等,色调之间轻松地融合起来,显得堂皇。以点采为主,平和安祥。典型的印象派技法。博物馆里只有一张这个时期的自画像,除了额部的几笔血红外,总的来说用笔用色都算平和没有标明绘画的月份,我猜应该是在他崩溃以前画的,因为这种平静的渲染在他以后的画里就再也看不到了。这幅自画像里也有不平和的地方,那就是画中的眼睛,那是一双大张着的很古怪的眼睛,眼神怪异无法形容,或许它们暗示着,对于凡高来说,正发生着惊天的不平常发。 1888的后期,这种惊天动地的不寻常终于显露出来,不知道究竟发生了什么事情,但却明显地发现凡高的画风猛地一变,变得是那么突然,那么彻底。就象是斧劈刀砍一样。如果精神上没有什么突发的感应,很难想象这么彻底的改变会霎那间发生在一个人的作品中。“圣马里斯的海景”(1888) 中,他突然使用了那种扭曲的笔法,那种最凡高的笔法。油彩厚厚地堆积在画布上,笔的末端挑起,象是在画的过程中,身体被外力猛地冲撞,笔就象霎那结束于未完成之间。他的这种笔调充斥了他以后的几乎所有作品,成了凡高的象征。在色彩上,他一改前两年的协调,开始极端夸张反差,大块大块的互补色被强硬地搬在一起,并且鬼使神差般地大量使用黄色的背景,这种彻底的,强烈的,充满官能刺激的黄色让画面变得非常骚动不安。他开始画夜色,画星空,有人说他是被夜色的美丽所吸引,我觉得这种解释有点牵强附会,他画的夜景很多,但是都充满了刺激和不宁,充满了怪诞,在凡高的眼里,夜色未必是美的。我到是觉得,他的健康状况已经让他夜不能寐才是主要原因。他画过“咖啡馆之夜”(1888) ,使用了三种极端的颜色,深绿色画天花板,用血红画墙壁,纵向透视的金黄色表现地板,堆积的黄颜色快,让地板变得充满险恶。房子中间有张绿色的弹子台,泛着青绿色的柠檬黄的灯光。整个画面幽闭,恐怖,压抑。完全是一种深度失眠者的心理挣扎。 在展厅里,有一处绝妙的地点,站在那里,可以同时看到两副画。莫奈的“睡莲” (1919) 和凡高的“长丝柏的麦田”(1889) 。和莫奈相比,凡高是个失败者,莫奈拥有了一个成功着所拥有的一切,他的这副画完成于1919年,出售于1919年。而凡高拥有的仅仅是一颗破碎的心灵,他生前卖掉画总数只有一张,他甚至连自己都养不活。所以他们两个人之间有着天壤之别,肉体上,精神上,艺术上。我喜欢莫奈的作品,也喜欢凡高的作品,完全对立的感受。他们的作品代表了人类精神世界的两个端点,一个极端地大度安详,一个极端地焦躁烦乱。